Considerações sobre a trajetória artística do cineasta baiano

Aproveito a ocasião dos 85 anos de nascimento para fazer uma homenagem ao cineasta Olney São Paulo. Conheço a personagem deste artigo de memória contada, sobrinho que sou do realizador que não cheguei a conhecer. Seu nome sempre esteve presente em meu lar, especialmente quando o cinema ou a história recente do Brasil entravam em questão. O cinema, porque esta foi uma descoberta caseira para mim, sendo introduzido aos clássicos em VHS, depois em DVD, na ausência de uma sala de cinema que mostrasse tais filmes. Os gostos de Olney não passavam batido nas minhas sessões com meu pai, especialmente quando entravam em cena os filmes de faroeste. Difícil para Olney não se identificar com os cenários áridos dos desertos do oeste estadunidense sendo ele próprio filho da caatinga.

Já o lado história do Brasil remete a episódios dolorosos de serem lembrados por quem viveu, recuperados pela lembrança com um misto de indignação e raiva. Isto porque o sertanejo, que deixou o interior para trás querendo encontrar no Rio de Janeiro lugar mais favorável para suas aspirações, viu-se engolido pelo vórtice da crueldade política vigente na época. Seguindo os passos retirantes de gente como Glauber Rocha – que em Revolução do cinema novo dedica um belo capítulo a Olney, chamando-o de “martyr” do cinema brasileiro – e integrando o flanco dos cineastas baianos na cidade maravilhosa, Olney se viu no meio de um processo político-criminoso tão comum à ditadura instaurada em 1964.

Portanto, não se assuste o leitor se estranhar o nome deste realizador baiano, se não conhecer a sua história ou o filme acerca do qual nos deteremos nos parágrafos vindouros. O silêncio em torno da memória do velho baiano foi orquestrado pela malignidade que vilaniza nordestinos e queima filmes.

Olney, cineasta

O mais velho de sete irmãos, nascido em 7 de agosto de 1936 na cidade de Riachão do Jacuípe, Olney se mudou com a família ainda criança para Feira de Santana para dar continuidade aos estudos. À época, Feira de Santana tinha o privilégio de abrigar diversas salas de cinema. Foi em Feira que se deu o encantamento do jovem pela mais faceira das artes.

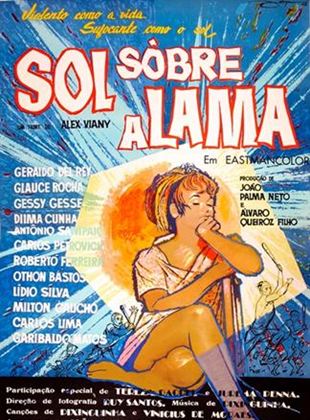

Um evento particular e curioso aconteceu quando Olney era ainda adolescente e que marcou toda sua vida. Desembarcou em Feira a equipe de Alex Viany para gravar um episódio de Rosa dos Ventos. O filme tinha produção alemã, contando com realizadores de diferentes países assinando cada um dos episódios. O episódio brasileiro era estrelado. Para além do já famoso crítico Alex Viany, protagonizava o episódio Vanja Orico (saída do sucesso O cangaceiro) e assinava o roteiro Jorge Amado. Curioso com as artes, Olney assistiu às filmagens, conseguindo até os dados de Viany e Jorge Amado para troca de cartas.

Depois desse episódio singular, não teve mais jeito. Montou grupos de teatro amador, abriu revistas, até programa na rádio para falar de cinema. Quando, em 1955, um amigo apareceu com uma máquina de filmar 16mm, lá foi Olney experimentar o ofício de direção. Na ausência de recursos para montar a película, decidiram que o filme seria filmado na ordem dos eventos, parando o filme dentro da máquina. Filmavam uma cena, paravam, voltavam a filmar, sem a possibilidade de erros ou de fazer de novo. A obra foi Um crime na rua, reencontrada recentemente por Henrique Dantas em meio às pesquisas para seus filmes sobre o cinema de Olney, Sinais de cinza e Ser tão cinzento.

Da empreitada amadora passou para o cinema profissional, com estilo firme influenciado pelo cinema novo, em particular pelos filmes de Nelson Pereira dos Santos. De Um crime na rua para Grito da terra foram 9 anos. Baseado no romance Caatinga, de Ciro de Carvalho Leite, Grito da terra é um longa-metragem de ficção que lida com temas como a alfabetização do povo sertanejo e a reforma agrária. Em seu elenco, Helena Ignez, Lucy Carvalho e Lídio Silva.

Foi um pontapé de luxo para uma carreira de 14 filmes, ao todo, dentre longas e curtas, ficção e documentário. Mas no meio de uma história sobre um sertanejo curioso e criativo, desejoso de fazer parte de uma arte cara, burguesa, para falar de seu povo, veio o golpe militar. Junto com o golpe, o AI-5, que levou Olney à prisão e resultou na destruição de um de seus filmes, Manhã cinzenta. Este processo singular na história do cinema brasileiro, em que um cineasta foi acusado pela produção de um filme com as cópias de sua obra destruídas, precisa ser melhor documentado e lembrado para que reconheçamos as fragilidades do cinema em meio a golpes contra a democracia e a ascensão do fascismo institucional.

Olney e o processo Manhã cinzenta

Olney São Paulo era funcionário do Banco do Brasil. Logo após o lançamento de Grito da terra, consegue transferência para trabalhar no Rio de Janeiro, assim ficando mais próximo de toda movimentação do cinema à época. Já estabelecido no Rio, começa a produção de seu segundo filme Manhã cinzenta. Baseado no conto de mesmo título que abre sua coletânea A antevéspera e o canto do sol, publicada em 1966, o filme acompanha um grupo de estudantes que tentam manter viva a chama da luta contra uma ditadura sanguinária. Nesta distopia, os estudantes presos são interrogados por um robô que serve de juiz, após serem vítimas de tortura no cárcere.

O filme foi realizado ao longo do ano de 1968, sendo finalizado em 1969. Antes de submeter a película à censura, Olney exportou cópias do filme, que foi exibido em festivais no Chile, na Alemanha, na Itália, e na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes.

Em 1969, um avião com o embaixador dos EUA no Brasil foi desviado para Cuba. Dentre os guerrilheiros presentes no sequestro estava o coordenador de um cineclube carioca que poucas semanas antes havia pedido a Olney uma cópia de Manhã cinzenta. Em seu recente Nas asas da Pan Am, Silvio Tendler relembra o caso (sem mencionar Olney, uma falha no documentário), sendo ele amigo do guerrilheiro e procurado pelos militares durante a investigação. Olney não teve tanta sorte quanto Tendler. Acusaram-no de ter participado do sequestro, uma vez que seu filme teria sido, supostamente, exibido a bordo.

À altura do incidente, Olney encontrava-se no Chile fazendo uma exibição de Manhã cinzenta. Quando voltou descobriu que seu nome estava envolvido com um caso estranho. Apresentou-se às autoridades para prestar depoimento de livre e espontânea vontade, lá dizendo que não teve relação com o sequestro. Após uma primeira audição, foi liberado pelas autoridades, que ainda suspeitavam de sua viagem ao Chile durante a mesma data. Quando retornou para a segunda data marcada, ficou detido e levado para local ignorado. Ficou incomunicável, deixando sua esposa com três filhos dependendo de ajuda de amigos para manter-se ao longo dos dias de desaparecimento.

Antes de sua volta ao Chile, as autoridades da ditadura já haviam visitado os laboratórios onde se encontravam cópias de Manhã cinzenta, assim como as cinematecas, para apreensão do material. Com Olney detido, antes de sua partida para local ignorado, escoltaram-no até sua residência e apreenderam mais material, tratado como bandido perante seus filhos, num episódio que deixou marcas em suas memórias.

Na cadeia, Olney foi barbaramente torturado para que informasse outros nomes que teriam participação no sequestro do avião. Vendo que Olney era “apenas” cineasta, forçaram-no a dizer nomes para que a culpa da delação persistisse. Como relatou José Carlos Avellar, que trabalhou como fotógrafo de Manhã cinzenta, a Henrique Dantas em Sinais de cinza, Olney carregava a culpa de ter dito os nomes de seus companheiros de equipe. “Mas os nomes estão todos no filme”, teria replicado Avellar. De toda forma, faz parte do processo perenizar a barbárie em quem a sofre.

Uma cópia sobrevivente do filme, que ficou depois sob a posse de Olney em exibições clandestinas, foi fruto da esperteza do curador da cinemateca do MAM, prestando um grande serviço à memória cinematográfica nacional. Sabendo do interesse dos militares em caçar o filme em questão, trocou a película de lata, permitindo a Manhã cinzenta ganhar sobrevida.

Olney deixa a prisão depois de 12 dias e é internado num hospital. Debilitado, sofre dos pulmões, uma agrura que viria a ser a causa de seu falecimento em 1978.

Ângela José, biógrafa de Olney, parelha o seu julgamento com o processo de Joseph K., no famoso livro de Kafka. Se Olney foi inicialmente preso por um suposto envolvimento com o sequestro do avião, os autos do processo envolvendo Manhã cinzenta mostram a acusação a um realizador por ter feito um filme profundamente subversivo. Olney é obrigado a defender sua obra e a justificar o fato de não ter passado pela censura antes de ter enviado cópias para o exterior. Aponta que as imagens de prisões em processos foram conseguidas junto à TV Globo, e discursa que o filme tem uma vertente comercial e surreal ao utilizar músicas de rock e se valer de um robô.

A penitência duraria até 1971, quando finalmente o tribunal viria a absolvê-lo. O promotor do caso pediu novo julgamento, o que somente seria negado em 1972, quando o caso foi finalmente arquivado. Durante todo esse período, Olney temeu pelo retorno ao cárcere. Seus anos seguintes foram de ativa produção cinematográfica, dedicando-se ao documentário, mas ainda sofrendo com os gritos de seu período de prisão.

Manhã cinzenta

Os créditos de abertura mostram uma manhã de céu fechado, as pessoas levando sua vida como mais um dia. Os galopes da história vêm silenciosos, nos lembra Walter Benjamin. Por cima dessas imagens, pulsa o fervor de uma missa crioula, concedendo ao princípio do filme um tom algo épico, ou surreal. Estamos a adentrar num universo diferente, em outra realidade?

O fim dos créditos é marcado pela abrupta mudança de som da missa para o de um rock distorcido, saindo de um rádio. Encontramo-nos numa sala de aula. Uma jovem de cabelos longos, saia acima dos joelhos, dança perante uma comunhão de estudantes sentados prostrados em suas carteiras. A montagem alterna entre a dança da garota e a apatia dos jovens. Alguns deles parecem ser mobilizados pela atitude da garota, ainda que timidamente: batem mãos sobre livros ao ritmo da música e mexem os pés sob as mesas. Ninguém se levanta, ninguém se junta à garota.

Da sala de aula congelada, somos lançados ao futuro. A garota que dançava perante seus companheiros está num estilizado carro de polícia. São prisioneiros. Estamos num país totalitário que prende opositores políticos. A montagem salta do recito (discurso) ficcional para a emulação de um cinejornal em que se noticia uma manifestação de estudantes marcada para dia próximo, segue-se um discurso inflamado. Tal como acontece com Cidadão Kane, há uma construção rítmica em Manhã cinzenta que muito se beneficia da continuidade do som, criando o gancho entre situações discrepantes, entre diferentes eventos, fazendo a conexão entre imagens de cunho documental e outras trabalhadas pelos atores.

Numa união dos dois polos, documental e ficcional, o casal líder estudantil aparece em meio a uma manifestação real, caminhando em meio ao agrupamento. Em certo momento, o namorado sobe a um elevado e começa a simular um discurso. Alternam-se as imagens em que aparecem o casal do filme, imagens de jovens com paus e pedras quebrando carros, de carros incendiados. Na rapidez dinâmica das imagens, vemos estudantes sendo presos, levados até carros da polícia.

A montagem de Manhã cinzenta é acelerada. Como qualquer pesquisador que se detiver por algum tempo lendo a respeito do filme descobrirá, o termo cunhado por Glauber é o mais recorrente para descrevê-la: montagem caleidoscópica. Sua linha do tempo não obedece ao ditame de princípio, meio e fim. Nas idas e vindas vemos imagens ficcionais e imagens documentais se unindo numa história sobre o governo ditatorial de uma terra sem nome. Os estudantes discutem a resistência ao mesmo tempo em que tentam se sacudir da própria apatia. Atuam, mas terminam presos em seu levante contra a autoridade imposta. São julgados por um cérebro eletrônico que possui os discursos do jovem líder estudantil gravados. Não sendo um julgamento justo, o robô compartimenta até mesmo a imagem do que acontecerá, do porvir, com a execução do casal rebelde.

“Progresso” é uma palavra recorrente ao imaginário político brasileiro, vinda a serviço de interesses particulares e não coletivos. A presença do robô na cena do julgamento confere à película ares de ficção-científica. A máquina seria um cérebro avançado, desprovido de preconceitos, mas não é. Vemos ao longo do julgamento a manipulação da máquina para conferir a sentença quista pela acusação. Num de seus melhores momentos, a máquina evoca uma imagem do professor (Lídio Silva) de Grito da terra. O professor alfabetiza os camponeses, aqui aparecendo sob uma fala da garota para seus julgadores. O método de Paulo Freire, sugerido pela garota, é visto como subversivo pelos acusadores. “Sinais chineses, excelência, sinais chineses”, diz um dos fardados ali presente.

Durante o julgamento mostram-se muito fortes os arquétipos criados por Olney para suas personagens, em especial para o casal protagonista. O militar que os prende, e mais tarde participa de seu julgamento, é um aparente defensor da racionalidade, ao mesmo tempo em que diz que “o povo nunca soube pensar”, assim se pondo contra o projeto de alfabetização das massas levantado pela garota. O rapaz líder estudantil é o intelectual, aparece lendo o parágrafo final de A peste, de Camus, em voz alta, e é ele quem discursa nas manifestações. Mas carrega um profundo sentimento de descontentamento, de que sua luta não vingará. Na reunião da sala de aula, ele diz que “todos traíram a si mesmos”. Visto como cérebro das operações, ele sofre a tortura mais severa antes do julgamento, e durante todo seu decorrer permanece prostrado, olhos fechados, sem conseguir permanecer sentado em sua cadeira.

Por outro lado, há a garota que dança. É ela quem conclama para ação. “É preciso fazer alguma coisa”, ela diz para seu parceiro. Durante o julgamento, ela senta provocativamente, colocando uma perna mais alta na cadeira, com cara de desdém contra seus julgadores, respondendo às suas colocações. Ela dança numa tentativa de atiçar os seus companheiros a permanecer de pé. Quando posta contra o paredão para ser fuzilada, novamente ela dança, atordoando seus executores. Morta, o filme volta a vê-la dançar, porque ela será encontrada de pé. Mesmo morta, ela continua de pé.

Olney após Manhã cinzenta

Durante o processo judicial de Manhã cinzenta, Olney foi aposentado por invalidez de seu trabalho no Banco do Brasil. O que inicialmente foi recebido como mais um golpe e mais uma vergonha, mais tarde se mostrou como a possibilidade de dedicar seu tempo integral ao cinema. É desse período que nasce a sua fase mais prolífica que inclui a filmagem do longa-metragem O forte, baseado em obra de Adonias Filho, e alguns de seus curtas mais marcantes, dentre eles o belíssimo Sob ditame de rude almajesto: sinais de chuva.

Assim como a garota que dança de Manhã cinzenta, a tentativa da ditadura de impor silêncio a Olney não funcionou. Filmou até mesmo o retorno do político Francisco Pinto, que teve mandato cassado em 1964 quando era prefeito de Feira de Santana. Tinha projetos mais ousados que nunca chegaram a ser gravados, como a revolta dos alfaiates e uma cinebiografia do dissidente Lucas da Feira, uma figura cercada de controvérsias na região de Feira de Santana.

Faleceu no Rio de Janeiro, aos 41 anos, ainda planejando filmes com cada um de seus amigos que iam visitá-lo.

Texto originalmente publicado no site A Terra é Redonda.